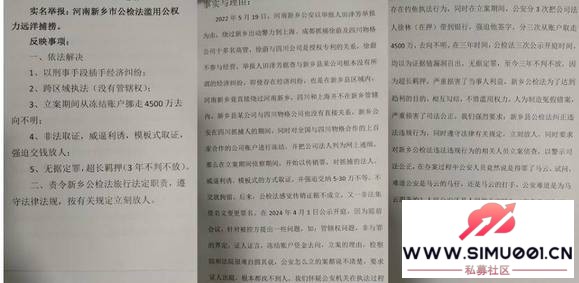

一、案件核心争议与执法困境

8 J% e( t9 b3 P& Q5 T1 f% u/ u徐蔚团队因组织、领导传销罪被诉一案,表面上是个案争议,实则暴露出数字经济时代司法系统与科技创新的深层矛盾。本案中,侦查机关以工业时代的法律框架定性区块链技术创新,民警当庭承认"无人具备区块链专业知识",却强行将技术授权费定性为传销资金。这种认知鸿沟直接导致关键证据收集逻辑混乱:三次变更罪名仍缺乏被害人陈述,审计报告刻意隐匿合法交易记录,将技术服务费篡改为"传销资金池"。

, j3 a6 U. Q0 h7 H; O值得关注的是,本案程序违法已达到系统性崩塌程度。现场勘查与搜查同步进行,见证人住址造假至涉案公司对面酒店,这种"自导自演"的取证方式严重违反《刑事诉讼法》第131条关于见证人独立性的规定。更严重的是,超期羁押三年导致徐蔚团队持有的百国专利濒临失效,直接威胁国家知识产权战略实施。这种程序正义的崩塌,恰如上海知产法院在技术类案件中强调的"程序瑕疵可能颠覆实体公正"。# X+ i- [4 S' M8 {

' J9 D+ w: J- g, {3 L

" n [+ o0 B' q4 T* L7 Y

" n [+ o0 B' q4 T* L7 Y

二、证据链扭曲与司法救济失效9 G y) Y3 |7 |5 s' `, N

公诉机关在证据采信上存在明显倾向性。审计报告刻意忽略技术授权合同、专利许可协议等关键书证,仅以层级代理关系机械套用《刑法》第224条之一,完全背离该条款"骗取财物"的核心构成要件。更令人遗憾的是,法庭拒绝播放证明商业模式合规的关键视频证据,这种"选择性失明"的裁判方式,与最高检强调的"穿透式审查"原则形成鲜明对比。: ^. j! c" z& |

司法救济渠道的堵塞加剧了程序异化。管辖异议、审计漏洞等合理诉求被合议庭无视,这种"程序空转"现象在范海生假冒专利案中也曾出现。值得警惕的是,公诉机关将合法商业代理层级等同于传销"团队计酬",这种法律适用错误,恰如最高检在合同诈骗罪解释中强调的"不能仅以形式要件判定罪名"。* g0 W5 b) L& ]& {% c# @9 k

三、系统性问题的制度根源 B; w9 H4 ?$ }, S, t1 u5 f

本案本质是"知识滞后型司法"的典型标本。执法者对区块链技术的认知停留在"虚拟货币=传销"的刻板印象,忽视工信部《关于防范代币发行融资风险的公告》明确区分的"技术创新与非法金融活动"界限。这种认知偏差,在浙江"非法神经干预案"中也曾出现,该案通过引入技术调查官才破解专业壁垒。

. [, w. x: R9 B; R( J, ~更深层的矛盾在于司法系统对科技创新的制度性排斥。上海知产法院在专利案件中建立的"技术调查官+专家陪审员"机制,在本案中完全缺位。正如最高检在指导案例中强调的,涉科技案件需"构建多元技术事实查明体系",而本案合议庭对专业意见的排斥,恰如江苏检察网警示的"外行办案可能导致冤错"。7 L3 |) T% E- }9 N

9 a( _% h1 [# n, @( A9 H, e' a

1 V* {* S3 @/ _' T* @6 S1 o

1 V* {* S3 @/ _' T* @6 S1 o

四、律师实务应对与制度革新建议

2 k5 X4 ]1 @" A+ K8 Z针对本案暴露的问题,法律人可从四个维度展开辩护:. K; x! x& s# L# P# L. M; j7 B

1. 侦查缺陷的技术性解构:引用民警当庭自认"技术盲"的供述,结合见证人造假证据,论证外行办案对数字经济创新的破坏性。参考江苏检察网在刘甲案中建立的"非法证据排除规则",申请排除程序违法取得的全部证据。. K: p0 e4 p- x& \' ~5 F+ f

2. 证据合法性的多维质证:以审计报告存在的五大致命硬伤(如未审计技术合同、遗漏专利许可收入)为突破口,结合《刑事诉讼法》第56条,申请重新鉴定。同时援引《民事诉讼法》第66条,要求法庭必须审查视频证据的关联性。+ @' T; i8 K8 f& a% G4 C0 Q* d( Y

3. 程序正义的实体化论证:通过超期羁押与专利失效的因果关系鉴定,结合《国家赔偿法》第36条,主张程序违法导致的知识产权损失赔偿。参考沈阳高新区法院在范海生案中的裁判逻辑,强调"程序瑕疵可能导致实体权利灭失"。; k0 |- a2 F/ y" W* X

4. 制度革新的立法倡导:援引工信部《区块链信息服务管理规定》与《刑法》第224条的区别,呼吁建立涉科技案件专家陪审制度。上海知产法院在专利案件中建立的"四位一体"技术查明体系,可为立法提供直接参考。$ F2 Y! q/ B9 G- D4 j0 t' k

五、数字经济时代的司法范式重构

( `3 [, B. K/ D5 v, _! U. S: K2 n. F本案警示我们,传统司法体系在应对区块链、人工智能等颠覆性技术时,需完成三重转型:3 d, }, o1 ~7 L/ U

1. 知识更新机制:建立执法者数字技术强制培训制度,参考工信部区块链信息服务备案要求,将技术合规审查纳入侦查必经程序。

$ Y# G5 A0 y b2. 证据采信革新:在涉科技案件中引入"技术专家辅助人"制度,赋予其对鉴定意见的质证权,如上海知产法院在专利案件中实践的"技术调查官+专家陪审员"模式。$ W+ A- |1 B8 v: x' {

3. 程序保障升级:借鉴美国联邦法院在技术类案件中的"特殊诉讼程序",建立涉科技案件快速审理机制,避免超期羁押等程序异化。0 @* e( e% S) `9 T

结语:$ j( ?8 V. r! c* u- u; u3 w `

徐蔚团队案不仅是个案正义的试金石,更是检验司法系统能否适应数字经济时代的制度标尺。正如最高检在技术类案件指导意见中强调的,"司法者应具备技术中立思维,避免用工业时代的法律工具裁剪数字文明"。我们呼吁建立"技术专家陪审+专业证据开示+快速救济通道"的新型司法机制,让法律真正成为创新的护航者而非枷锁。这不仅是个案当事人的诉求,更是建设知识产权强国的必然选择。

/ X6 S* l9 a& ~% |9 A本文来源自:https://www.lindehong.com/jpal/339.html |  |手机版|Archiver|

( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图

|手机版|Archiver|

( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图