|

近日,公安部新闻发言人表示,每年高考结束到高等院校招生录取这段时间,正是“高招诈骗”案件的高发期。对此,全社会需要进一步加强警示教育宣传,再次敲响“防诈警钟”。& U4 q, } h( Y# F

* \& X4 C) I9 j; R! |

$ Q, W- I$ E: W6 a( {- i

$ Q, W- I$ E: W6 a( {- i

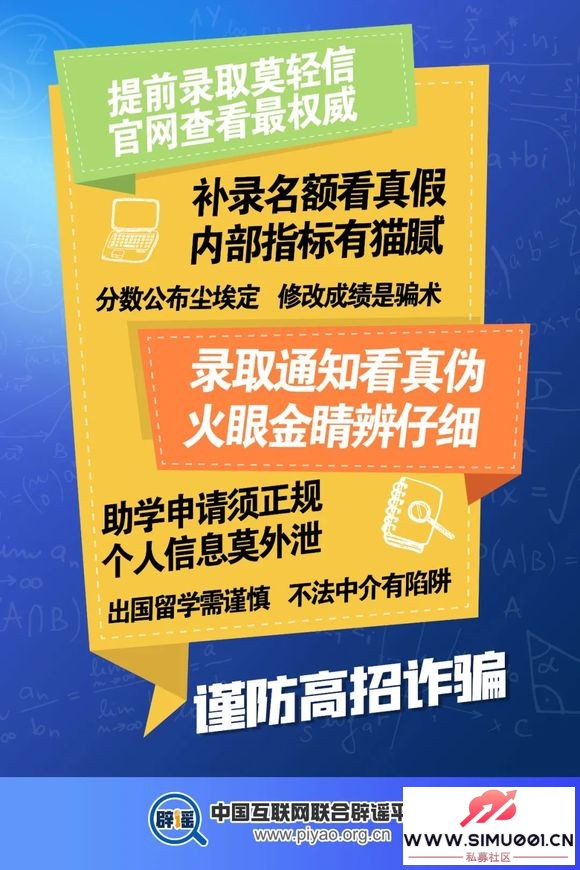

3 X# Q$ I( U( t" l3 m2 \) j. s* z中国互联网联合辟谣平台 制图:肖丽丽

* H" S4 G; K: {从警方公布涉高考诈骗的案情来看:

3 W* a) h7 y) E% o' N2 j2 y有人假冒专家与权威人士,提供一分钟数千元的志愿填报指导;

& N- p# t8 y0 O6 I, a+ w3 |

& b! b/ g9 G' I$ p8 C5 Q4 f m2 ?" a/ ~2 \

有人打着“提前查分”的幌子,通过同学群、考试群、亲友群甚至骚扰短信等渠道,发送电信诈骗链接窃取个人账户信息和密码;

! |/ }& v0 H+ }. N7 J

& S/ ~2 y$ F* `: `* V) v2 L( p! X/ J8 T; G2 v- q' F

还有人谎称拥有内部渠道,玩“点招计划”“补录名额”的概念游戏,打出“XX万元上一流名校”的幌子,将名校录取名额标价出售。1 L$ X# O7 f! i7 F

: l3 R' X* T/ p" J( J; M |* L. V, S* Q# t* g+ E# t( c+ p

考生及家长一旦受骗,不仅财产遭受损失,还会泄露个人考试和学籍信息,甚至影响正常报考和招录,耽误了考生的前途和未来。. x1 s9 {5 u H( J; L

F; Y5 C' t% n1 J* H* ?

/ I. c6 ^) \. F Q, X: K6 V6 d) R

/ I. c6 ^) \. F Q, X: K6 V6 d) R

# g( G) E: L) H& A# R天上从来不会掉馅饼。高考是社会关注度最高的国家级考试,从命题到考试再到招录环节,均有极为严格的工作纪律,也有严密的监督和监控措施。其实,骗子的伎俩并不高明,之所以屡屡得手,只是因为营造了“内部有人、有关系”的神秘感,迎合与利用考生和家长的焦虑情绪。

$ A1 I6 k/ ?7 s ^; K防范涉高考诈骗,提高防骗能力,关键要做到不偏听、不轻信。对家庭而言,高考查分、报志愿、录取结果等关键信息,一定要认准各省区市教育考试院、权威媒体等发布渠道。切忌因一时的焦虑和冲动,被侥幸心理蒙蔽,造成不可挽回的损失。填报志愿、查询录取结果,均应通过权威平台,借助学校官方渠道核实录取通知书的真伪,不被骗子趁虚而入。% u+ s* ?, @; `0 Z; L9 k; O* l

除个人提高防骗意识外,有关部门也应积极行动起来,及时公布查分、招录权威信息,通过媒体加强反诈宣传,让公平、公正、公开的阳光高考理念深入人心。

1 M$ G0 q D/ m6 P4 j2 P( k0 b4 e4 `, C; N0 O$ H- `$ {% t( o

, q N; c5 b! ~& @4 v- t来源:综合新华社、中国互联网联合辟谣平台 |  |手机版|Archiver|

( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图

|手机版|Archiver|

( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图