2025 年中国文化创意行业市场规模预计达 8.5 万亿元,数字内容领域突破 4 万亿元。高速增长的数据背后,传统文创却面临 “关注易、转化难” 的瓶颈:许多文物产品明明备受关注,却难以进行商业转化,更难持续销量;而年轻群体虽对非遗、传统纹样兴趣浓厚,可难寻契合的消费入口。但近期兴起的广告电商与文创的融合恰好破解这一矛盾,以 “广告电商 + 文创电商” 为模式的有鱼生活便是典型 —— 自 2022 年 9 月上线,两年积累 4000 万注册用户,日活超百万,运营主体国中数字也完成 A、B 轮融资,为模式落地提供支撑。

8 q: {4 q* L+ V9 {4 f2 `

; Q( s; w3 k X& L0 B& N' K双向赋能:让文化消费从 “关注” 到 “持续”

, R% A& u! T$ O( W9 f0 E% L7 _传统文创常陷 “打卡多、下单少” 的困境,文化吸引力与消费转化间隔着 “触达不准”“参与感弱” 的壁垒。杭州日报相关数据显示,90后的消费者贡献近 80% 博物馆文创购买量,并且这群人更习惯在互动中获取价值,对传统广告接受度低。有鱼生活针对这一情况,恰到好处的开发出一套完善的运营逻辑。+ \3 P+ C8 E5 @1 J) {: N

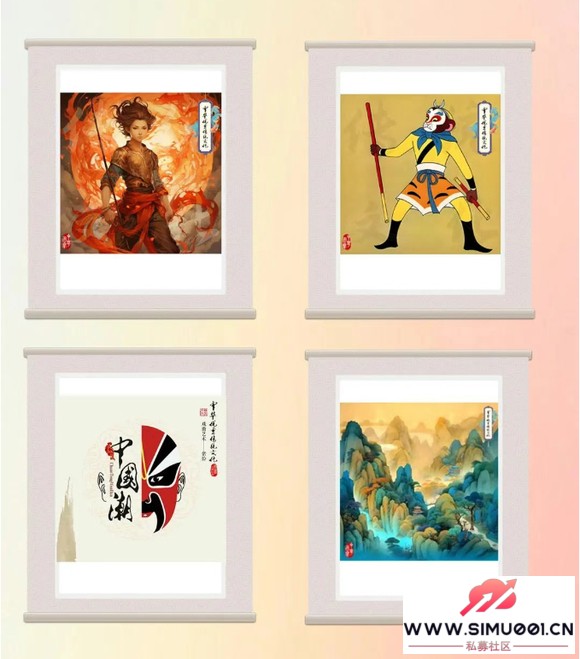

平台先从文化数据 IP 开发切入,深挖哪吒、悟空等传统神话形象,及《千里江山图》等传世名作的价值,将其转化为适配现代审美的文化数据IP—— 不是复刻符号,而是提取文化内核,结合设计开发首饰、家居等品类。在此基础上,搭建 “广告分佣 + 消费贡献金” 体系:用户观看 IP 相关广告得贡献金(类似平台积分),积累后可兑换文化数据IP或相关商品,形成 “了解文化 - 互动积累 - 消费体验” 的闭环。% d% I. f7 I# q2 X# V/ A% c5 c7 C

' V9 E% V8 O/ e

' V9 E% V8 O/ e

生态重构:搭建可持续的融合框架, O/ y$ D3 L6 `8 v# k! Z2 k5 X

广告电商与文创的融合,更需解决 “精准触达”“长期参与”“生态信任” 三大问题,答案藏在有鱼生活的细节里。

! @6 S- a% ]2 j6 ^用户匹配上,平台不靠 “猜”,而为精准传递文化,平台依据用户浏览、兑换偏好进行AI分类,针对性推送广告内容。并将部分产品与商品包装结合,这与故宫文创 “节气限定”、山东豆神动漫 AR 孔庙立体书的逻辑相通,让文化 IP 从 “静态符号” 变 “可体验内容”。. [2 i- } x1 |, W; G7 A

用户留存是难题,没人愿天天看广告。有鱼生活以任务形式派发广告,观看广告还能获得贡献金奖励,用于兑换商品和文化数据IP,激励用户长期参与留存。

3 Z3 z- R5 U; e- V0 B6 M生态信任需内外兼顾:对内,有鱼生活选取传统优秀文化,确保文化本质不偏离;对外,用融资资金投入 IP 孵化与技术迭代,比如区块链为非遗 IP 溯源,让用户看清全流程。这也贴合了当下的行业政策 ,让政策与市场共筑生态根基。

2 F4 o% ?- A7 O8 z. i

/ ?; r6 A/ _" j" D7 d价值平衡:找 “商业” 与 “文化” 的中间路

. ?, m( X" D1 b4 ]0 [7 B1 U6 }8 U当前文创行业里,常能看到两种极端现象,要么为卖货简化传统 IP,抛弃了传统文化内核;要么重文化轻市场,IP开发成本高、定价贵,最终只能成为小众藏品。如何在 “商业变现” 和 “文化传承” 之间找到平衡,成了融合模式能否走长远的关键。

# i/ y2 ~& e4 H而有鱼生活在文化数据IP选择上,不盲目追逐短期潮流,而是优先挑选有深厚文化底蕴、用户认知度高的传统IP,比如哪吒形象背后的神话故事、《千里江山图》蕴含的绘画技艺,这类 IP本身就自带文化共鸣属性。在开发过程中,平台还会邀请文化学者、非遗匠人参与指导,确保 IP 转化时保留核心文化符号,再结合现代生活场景设计产品形态,像是把《千里江山图》的色彩体系融入家居饰品,让传统文化 IP 能自然走进日常生活。

6 H0 ?) M6 p, v8 x3 A在成本与普惠性的平衡上,平台也有清晰的逻辑。一部分广告收入会专门投入文化数据IP孵化,降低 IP 开发的单位成本;同时,用户通过观看广告积累的贡献金能兑换对应商品,相当于用广告收益补贴用户,让原本定价较高的文创产品和联名商品变得更亲民。这种 “广告分成反哺 IP 开发” 的循环,既保证了平台的盈利空间,又让更多人能接触到优质文化 IP 产品。

" |, x% C f3 l8 w广告电商与文创产业的融合,本质是重构文化IP的传播与消费方式,不再是 “生产 IP 产品后被动等待购买” 的单向模式,而是让用户在互动中感受 IP 价值、在积累中体验 IP 产品。有鱼生活的实践里,没有复杂的理论框架,更多是对市场需求的精准回应:用户想要实惠,就用贡献金降低文创产品;文化需要传承,就深耕传统 IP 开发与精准传递;行业需要可持续,就用融资和政策搭建生态支撑。 K- X' l4 n& p

未来,当更多平台开始用数据量化文化 IP 的传播效率,比如通过用户观看 IP 广告的停留时长、IP 文创的复购率判断 IP 吸引力,文化产业或许会告别 “靠情怀支撑” 的阶段,进入 “IP 价值可计算、商业转化可持续” 的新周期。而这场变革的起点,正是当下广告电商与文创产业围绕 IP 展开的每一次融合尝试。 |  |手机版|Archiver|

( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图

|手机版|Archiver|

( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图