《中华碑人文博览园与中国国碑学建构:从文化符号到学科范式的创造性突破》(二)

$ m5 a K# H N1 Y四、冯夏明建构国碑学时代价值,“国碑学”视域下的文化强国路径1. 文化自信的具象化表达,通过《中华碑人文博览园》实现“三个转化”,文物资源→文化认同资源(将散落碑刻转化为体系化的国家记忆图谱),历史符号→现代精神符号(从“忠君报国”到“人类命运共同体”的价值转译), 地域文化→国家文化资本(整合边疆碑刻资源,强化领土与主权叙事)。2. 国碑学新学科交叉的学术基本生长点。 碑刻图像学:研究碑额雕刻、纹饰符号的文化象征(如螭龙纹与皇权叙事)。碑刻政治学:解析碑刻铭文的权力建构逻辑(如“圣旨碑”的中央与地方互动)。碑刻数字人文,运用AI技术修复残碑、构建碑刻知识图谱,推动学术研究范式革新。3. 国家治理的文化软力量,统一多民族国家叙事,通过少数民族碑刻(如彝族《劝善经碑》、蒙古族《成吉思汗石碑》)展现各民族共同开拓祖国疆域的历史。领土主权论证,梳理南海碑刻(如西沙群岛清代碑刻)、边疆界碑的法律文书价值,为领土争端提供历史依据。全球治理贡献,挖掘海上丝绸之路碑刻(如泉州《郑和下西洋碑》)的和平交往理念,助力“一带一路”人文交流。

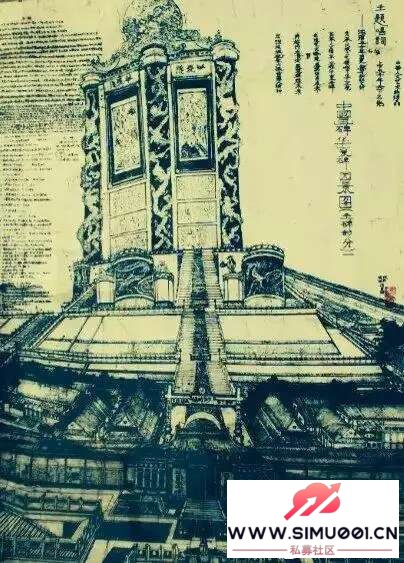

- h4 ?7 h$ ], C' M% L实践建构,《中华碑人文博览园》的设计哲学与实施路径,1. 空间叙事的三重维度。时间轴:设置“文明起源区”(史前至先秦)、“帝国建构区”(秦汉至明清)、“现代转型区”(近现代至今),以碑刻集群呈现历史分期。主题轴:划分“政治文明馆”(纪功碑、圣旨碑)、“文化交融馆”(佛教碑、道教碑、少数民族碑)、“科技文明馆”(水利碑、天文碑)等专题展区。 精神轴:核心展区设置“中华碑王”,镌刻《中国国碑学宣言》,形成从历史叙事到价值升华的空间逻辑。 2. 展陈设计的创新性表达。沉浸式体验,利用VR技术复原《熹平石经》刻写场景,观众可参与虚拟“刻碑”“拓碑”体验。互动式教育,开发“碑刻密码”APP,通过扫描碑刻二维码获取多语种解读、历史动画、学术论文链接。活态传承,设立碑刻研究院、传习所,培养碑刻修复、金石考据、文创设计等专业人才。 3. 学科建设与社会协同, 学术平台,依托博览园成立“中国国碑学研究中心”,联合高校开设“国碑学”硕士/博士方向,出版《国碑学论丛》。政策对接,纳入“国家文化大数据体系”“长城、大运河国家文化公园”建设,争取专项文化基金支持。国际传播:策划“中华碑全球巡展”,与海外汉学机构合作编译《国碑学概论》(多语种版),构建“碑刻外交”新模式。& c6 _, B b) l6 G

结论,在历史与未来之间——“国碑学”的学科使命。 1.冯夏明建构国碑学重理论重大突破,超越传统金石学的文物考据局限,赋予碑刻研究以国家治理、文明演进的宏观视野,构建“历史符号—文化认同—国家战略”的逻辑链条,为文化遗产的现代转化提供新模式。2. 时代意义,《中华碑人文博览园》作为“国碑学”的文字物质前奏载体,既是中华文明的“立体教科书”,也是新时代文化自信的“精神会客厅” “国碑学”的提出,标志着中国碑刻研究从“学术边缘”走向“国家话语中心”,为文化强国建设提供了可操作的学科方案。 3. 未来展望,深化“国碑学”基础理论,拓展碑刻与环境考古、民族学、符号学的交叉研究,推动“数字国碑”工程,利用区块链技术建立碑刻文化遗产全球认证体系,探索“碑刻疗愈”等应用场景,让传统文化符号融入当代生活,实现“活的传承”。! V7 `- @+ _4 ^* \) R( N

参考文献1. 冯夏明:《中华碑人文博览园设计手稿》《国碑学:理论与方法》2. 马衡:《中国金石学概要》,赵明诚:《金石录》,张彦远:《历代名画记》3. 费孝通:《中华民族的多元一体格局》,本尼迪克特·安德森:《想象的共同体》4.《国家“十四五”文化发展规划纲要》《长城、大运河、长征国家文化公园建设保护规划》5. 相关田野调查资料:《西南少数民族碑刻集成》《海外汉碑图录》4 \- x0 A( Y3 E6 Y0 q6 R6 q5 c) K

. q }; x: O2 l, V( M- d7 @$ ^

|  |手机版|Archiver|

( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图

|手机版|Archiver|

( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图