长安大学船舶与海洋工程学科建设实施方案(2025-2035)

. _# w/ t5 P2 ^! b. |9 z1 U——立足大交通优势,服务国家战略,深化校地企协同' h7 s1 g6 C8 ?0 K8 M0 R8 H* b) g

-------------------) g" M! w' S, a

一、学科建设背景与长安大学校情结合

/ [& L& V8 o8 p }1、增设船舶与海洋工程的必要性/ J7 r( V1 Q; Q2 V

1.1补全大交通学科链:填补水路运输学科空白,形成“公路-铁路-航空-水路”全链条学科体系。 ^4 L ]$ P; {" h5 l2 w4 ?

1.2服务黄河战略:直接对接黄河流域生态保护与高质量发展需求,解决内河航道淤积、护岸工程等痛点。

: c+ i/ k1 C% \. a1.3学科交叉增长点:依托《学科交叉融合行动计划(2035)》,整合机械、土木、计算机、环境学科资源。2 `5 X* K% p" z' z2 g8 C

2、学校现有基础

1 e7 x1 R6 r% x; M9 S$ Y* ^2.1学科优势:& ^4 h0 p# ]6 A& C

2.1.1国家级重点学科:交通运输工程(水路交通运输)、机械工程(船舶制造)、水利工程(内河航道)四个一博,交通运输、机械、土木水利(海洋工程)三个专博。% L. r: P4 R* ^

2.2.2支撑学科:计算机科学与技术(智能算法)、土木工程、环境科学与工程(生态修复)、力学、测绘科学与技术、遥感科学与技术。6 S* Y% C- u- \

2.2 科研平台:+ g0 x( A' [0 u p9 Q

现有“公路养护装备国家工程研究中心”“西部地质资源与地质工程重点实验室”等国家级/省部级平台,可共享实验设备(如机械学院大型动力测试平台)。

8 R2 {( M) G0 O3 y4 G1 E2 X2.3区域合作:. r8 s% c; c$ o8 ]' [( B; `$ T

与陕西省黄河科学研究院共建“黄河流域生态保护联合实验室”;与中交集团、潍柴动力等企业长期合作。

; N! m' T3 _; H" f# x1 T0 [3、学科定位

/ ?/ v5 E& R6 ?; C( y4 J8 T服务国家战略:聚焦“海洋强国”与“黄河流域生态保护”双重需求,重点发展内河航道治理、智能船舶装备、近海生态工程三大方向,弥补西北地区船舶与海洋工程学科内河治理的空白。& G! x# |7 h! D0 _

二、学科建设目标与实施路径

; X; J' X3 F7 ~1、阶段目标+ M1 c$ X1 I' L3 W' Y5 n/ f

1.1 2025-2027年(筑基期):# W, _$ Y9 L* i! K8 [6 ^$ |* T

设立本科专业“船舶与海洋工程”,年招生40人,课程融入《理论力学》《船舶设计原理》等核心课,增设《智能疏浚装备设计》《黄河生态护岸工程》特色课程25。) z" ~" K, @5 i! Y* A

1.2在机械工程博士点下新增“船舶动力工程”方向,土木水利博士点下新增“海洋结构工程”方向,完成师资团队组建与实验室基础建设67。0 X9 E3 \1 E- L; Y

2、2028-2030年(突破期):

. T4 X+ c! C( s# E+ h获批一级学科硕士点,形成“智能船舶装备”“内河航道工程”两大特色方向,建成省级重点实验室1个,年科研经费突破5000万元。

" Y- C0 J$ t2 K& w1 d* E3、2031-2035年(提升期):, ~/ Q; U: ?* N- t9 k& N

申报一级学科博士点,学科排名进入全国前30%,建成国家级“黄河-海洋工程协同创新中心”,年技术转化收益超1亿元。1 X" Z! z, p2 `" ~

三、学科建设核心举措5 ^3 ~$ `! |6 K8 A0 j; Y+ J; a

1. 课程体系与人才培养- l3 n0 r( B* _) d

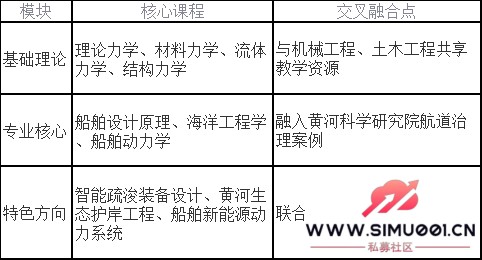

1.1本科课程模块:

; D5 ?' k* u( q* x/ [5 f% d0 Y6 d2 W# }! U. r* t( @

! ?; W' |0 Z, j4 x* j3 [' T Q- I1.2研究生培养:

& h& J% e* s m6 N$ w1.2.1硕士:设立“船舶智能装备”“内河生态工程”方向,要求研究生参与至少1项企业横向课题(如中交集团疏浚船优化项目)。

! a) p7 `! }) `4 d1.2.2博士:推行“双导师制”(校内导师+企业专家),重点攻关黄河航道淤积监测系统、LNG混合动力船舶等关键技术。& A/ j) {; @3 B5 U

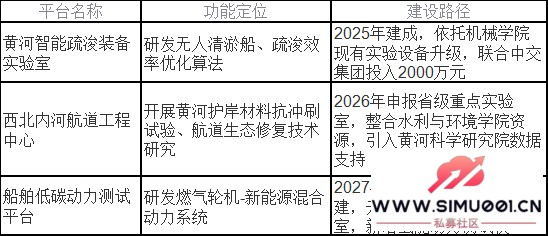

2. 实验室与平台建设- E4 e4 v, i, A1 w3 N

0 N) ~' b9 K4 |$ [' @! P3 L8 w; O+ F

& z3 r i0 G, S# ]! T

& z3 r i0 G, S# ]! T

3. 师资与团队建设

v: ]4 g c3 o+ W0 x- [3.1人才引进计划:, ]2 k) s" J8 H7 H/ B

3.1.1 2025年引进2-3名船舶与海洋工程领域国家级青年人才(优先考虑哈工程、上海交大背景),柔性聘任1-2名院士担任学科顾问。

" x5 `1 f7 c7 X3.1.2 设立“黄河学者”岗位,吸引具备黄河生态工程经验的高层次人才。

) \% A' U. `, W3 o" G5 f3 M: V3.1.3 组建“智能疏浚装备”团队(机械+计算机)、“海洋生态工程”团队(土木+环境),纳入学校“攀登计划”优先支持。0 b- u# e( U& M% }

3.2青年教师培养:

9 E5 K( k1 o- i# ?2 m/ S( K3 B3.2.1每年选派5名教师赴大连理工大学、武汉理工大学进修船舶设计、海洋工程前沿课程。

# |; `& c/ @5 ]3.2.2实施“青苗计划”,资助青年教师牵头企业横向课题(如与徐工机械合作疏浚装备研发)。

3 `' b: V6 r7 G/ K* Y8 n6 C! X4、产学研协同与成果转化) h, A& W' k) Y& B. W

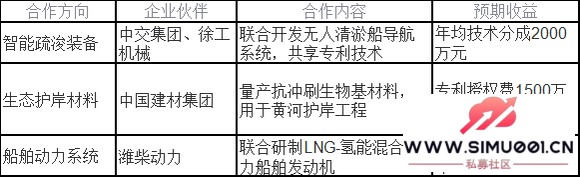

4.1企业合作机制:. j9 V9 i5 s1 Y

& D$ Q& |, {1 e

4 C! F3 [6 }! G

4 C! F3 [6 }! G

4.2成果转化保障:7 L3 i z k( @' q- p4 W

成立“船舶与海洋工程产业化办公室”,专职对接企业需求与专利转化,目标2030年技术合同登记额超5000万元。" s" |2 M" r- G" F, M" ~

与陕西省科技厅共建“黄河流域船舶技术转移中心”,优先承接政府航道治理项目。

; X P9 W! L6 K0 ] M& m+ j3 K7 V& M4 a四、资源保障与风险控制+ j1 \/ i0 E& a9 @& I

1. 资金投入规划% G; B& w2 d4 ]/ ]2 O* Q

: I" m3 B3 C; I6 u4 q/ _; C

^2 @$ B0 p( }& Z

^2 @$ B0 p( }& Z

2. 风险应对机制: z' p/ j& V+ ]8 b9 I

2.1技术转化风险:2 n/ N$ l2 ]3 L1 P5 M/ c6 A

2.1.1与中交集团签订“疏浚装备采购保底协议”,确保科研成果市场化应用。

& I$ ~, _( `/ h8 a2 {2.2.2设立2000万元风险补偿基金,用于补贴前期技术试错成本。

0 i K0 K4 I1 Z2 U# d K6 F2.2政策风险:" c) @" ?+ J6 {9 w6 C/ f

纳入陕西省“黄河流域高质量发展重大项目库”,争取长期稳定政策支持。8 S' t/ m0 ]2 n3 r! M U

四、实施里程碑6 K+ t4 j2 i& X' ~0 G

1、2025年12月:完成本科专业招生、二级学科点设立,启动智能疏浚装备实验室建设。# b+ x" A& O" \) O" K i$ J5 P& @& y

2、2026年6月:获批首个省级重点实验室,签订中交集团、潍柴动力战略合作协议。: B0 T! p, s' I4 K8 ]

3、2027年12月:实现首笔生态护岸材料专利授权,科研经费突破3000万元。

( o# |5 k! }* D9 Y# @9 q) d2 l4 \4、2030年12月:获批船舶与海洋工程一级学科硕士点,启动博士点申报程序。5 }4 h& b" E( Q# Z! {

4、2035年前:获批船舶与海洋工程一级学科博士点。

2 O# N+ i. N. r s: m9 t五、实施保障与考核机制5 _8 S( f% ^; L* o6 o' F; s

1、组织保障:4 b" P) q: l1 Y; g5 u6 u" P

1.1成立“船舶与海洋工程学科建设领导小组”,由校长任组长,分管副校长、学科办、科研院、机械学院、水利与环境学院负责人为成员。

- r4 m' Q/ }; j4 c8 Q+ \1.2设立“学科建设办公室”,专职协调跨学院资源调配与校企合作。

& O! ^/ M; Y+ E6 j2、考核指标:: K# U) O6 M' b I) {& r1 X

2.1、2025年:本科专业招生、二级学科点备案、实验室设备采购完成率100%。

& Q# L0 j: b4 J9 e) v; U) Q" f2.2、2027年:交叉学科硕士点获批、首笔专利授权收益到账、省级重点实验室申报材料提交。) t3 w" k) ]2 r

2.3、2030年:一级学科硕士点获批、年均科研经费突破1亿元、学科评估进入全国前40%。( {2 o! M4 O) P) e; A

3、动态调整机制:

+ a: B; D3 b' I% ]/ V' }, n, R6 Z每年度召开学科建设评估会,根据技术趋势和企业需求调整研究方向(如增加“极地船舶技术”等新兴领域)。

( m6 p$ K' R5 ^# P+ X: _+ U六、结论

! ]. j6 c0 B6 l, k. h/ ?1 T* N1 _长安大学通过“学科交叉筑基、黄河战略引领、企业需求驱动”三位一体模式,可高效建成船舶与海洋工程学科。方案充分依托学校现有机械、土木学科优势,深度融合黄河科学研究院与企业资源,短期内快速形成科研产出与经济效益,长期瞄准国家级学科平台。建议学校优先落实2026年本科专业招生与实验室建设,同步启动高层次人才引进,确保方案落地见效。 |  |手机版|Archiver|

( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图

|手机版|Archiver|

( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图