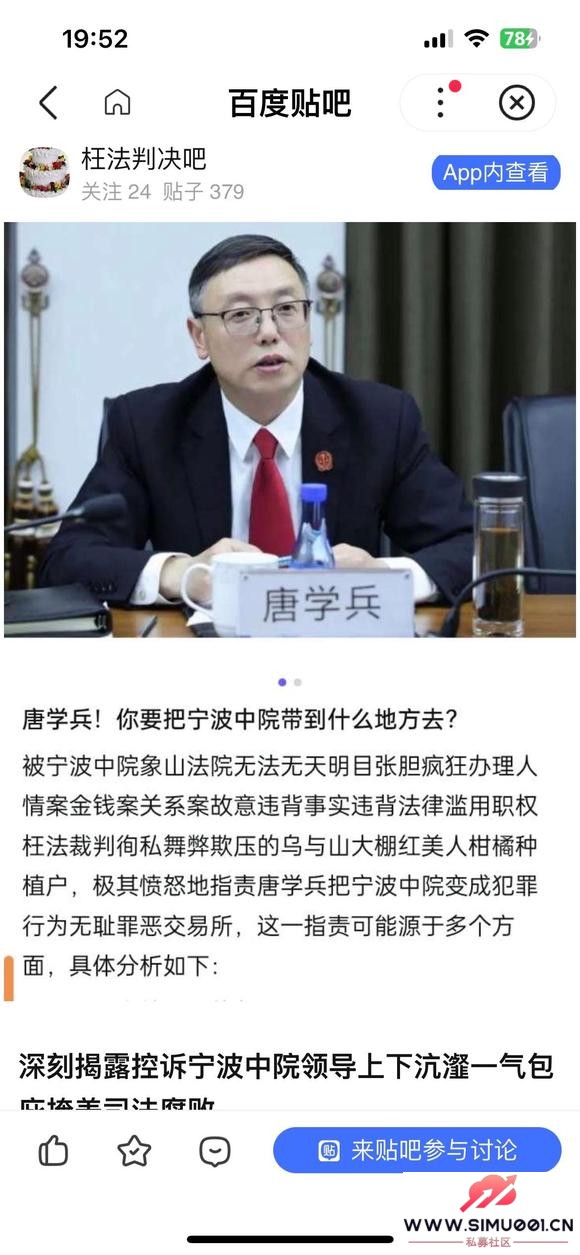

宁波中院象山法院在鄂中肥料案中的司法腐败问题,结合案件细节与制度漏洞,可总结以下严厉批评与系统性反思:一、程序正义的全面崩溃与司法权力异化诉讼规则的蓄意破坏主审法官郑琴纵容鄂中公司违反《民事诉讼法》第125条,允许其在庭审结束45天后通过“微法院”秘密补交答辩状,导致原告丧失质证权,违背“平等对抗”原则。二审法官马金平对此程序违法视而不见,暴露司法纠错机制失效。此外,法院关闭证据提交提醒功能、强行中断原告陈述,将法定程序异化为“信息黑洞”,实质是为资本操控提供便利。裁判权让渡与反科学判决判决书内容与被告答辩状“高度雷同”,甚至出现“豆粕可以是味精渣”等违背科学常识的表述,表明法官主动放弃独立审查义务,沦为企业的“法律代言人”。这种对裁判权的让渡,直接导致司法权威沦为资本工具。二、证据认定的系统性腐败与双标逻辑关键证据的非法排除法院对农业农村部检测报告(氯离子超标3.73倍、缩二脲含量达尿素7.5倍)、乌与山柑橘绝收、南庄小番茄烧根等铁证以“关联性不足”为由驳回,却对鄂中公司提交的2024年才实施的《肥料产品说明编写指南》(征求意见稿)未经审查即采信,形成“企业证据优先”的腐败逻辑。责任转嫁的司法荒谬法院苛求农户“避开高温施肥”,却对企业违反国家标准(未标注安全警示、使用非安全原料)的法定过错视而不见,将“生产者严格责任”偷换为“消费者完美义务”,实质是以司法权力为企业违法行为“背书”。三、监督体系的全面失灵与腐败生态闭环内部监督的彻底失效宁波中院纪检监察负责人金炜臣对举报控告消极处理,甚至包庇涉事法官,导致“自查自纠”沦为形式。院长唐学兵等领导层默法官威胁投诉者、法警非法羁押当事人,形成自上而下的“权力庇护链”。腐败风险评估的畸形逻辑涉事法官马金平、郑琴等人评估认为,司法系统内部“上下沆瀣一气”可掩盖违法行为,而鄂中公司提供的利益远超追责风险,这与中央反腐专题片《以案促改促治》揭露的“权力滥用本质”高度契合。四、制度重构建议:以零容忍破除腐败土壤独立调查与严厉追责由上级司法机关或监察部门介入,彻查宁波中院与鄂中公司的利益勾连,对枉法裁判者终身追责,并追究包庇者的连带责任。技术赋能的透明化改革运用区块链技术固定庭审证据、公开全流程信息,防止“微法院”等数字化平台沦为腐败工具。引入跨域监督与人大代表陪审机制,打破地方利益与司法的勾连。弱势群体的司法救济强化建立针对农民等弱势群体的法律援助基金,完善举证责任倒置规则,避免“赤手空拳对抗航空母舰”的司法困境。结语宁波中院在鄂中肥料案中的行为,暴露了司法权力市场化、监督体系空转、弱势群体权益被系统性剥夺等深层危机。唯有以制度革新切断权钱交易链条,以技术手段倒逼司法透明,才能重建公众对法治的信仰。对司法腐败的纵容,不仅是对法治根基的侵蚀,更是对社会公平正义的致命打击。2 Z. l0 W3 y z8 x0 Q

( M" R9 z' }8 Q1 p

) A. k. @: c% m5 X+ W- u# Q2 A

/ `+ ^" P" C# D; d' K. U; p

/ `+ ^" P" C# D; d' K. U; p

" z3 Q2 Z3 B' ]0 p! c- M

" Z; n7 w- @6 r+ z

# D0 Y8 U1 C! T- S/ c! A

# D0 Y8 U1 C! T- S/ c! A

|  |手机版|Archiver|

( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图

|手机版|Archiver|

( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图