一、金笺纸上的世纪重逢:稀缺性背后的材质密码% Y1 Z- U5 p: t6 S# N! m

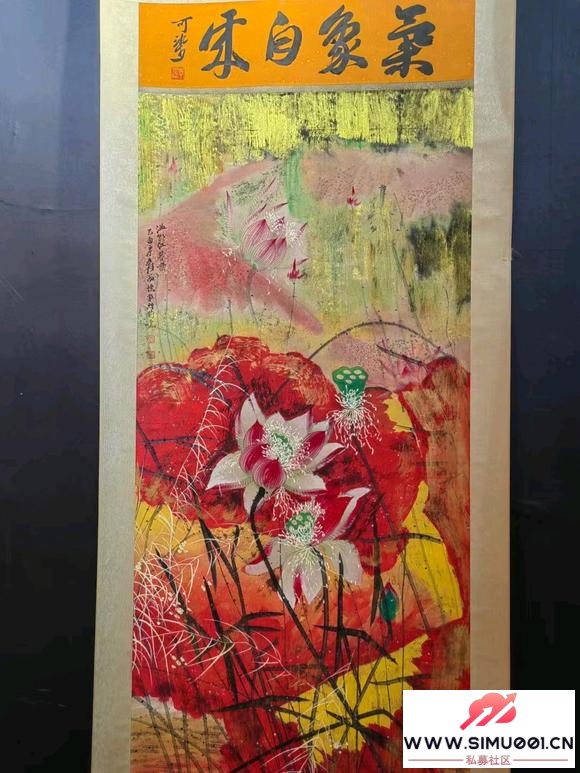

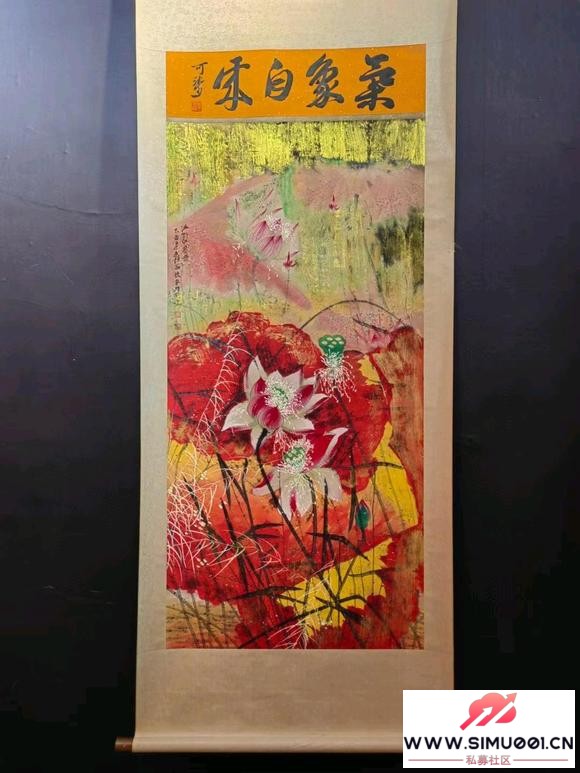

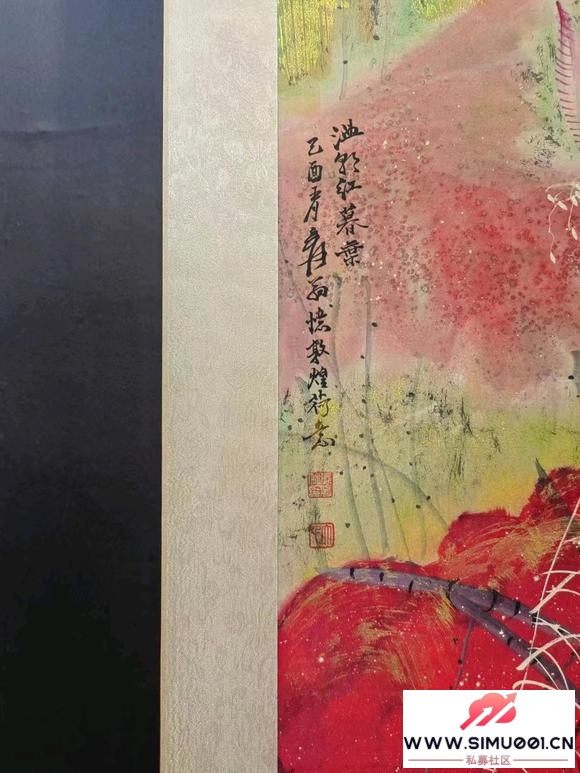

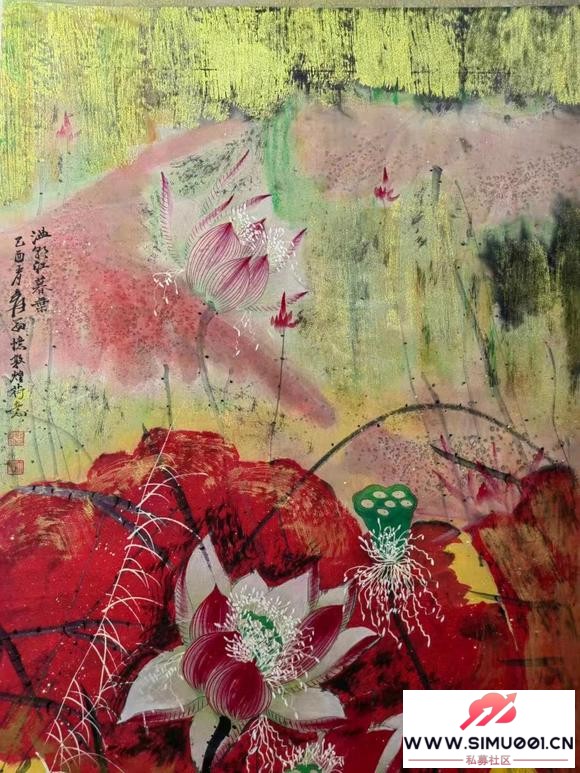

在2025年春季艺术品市场的聚光灯下,张大千《金纸荷花》(133.6×60cm)以其极致的材质工艺与传奇身世成为焦点。这幅创作于1946年敦煌归来后的巅峰之作,采用明代澄心堂金笺纸为底,这种以纯金箔研粉融合胶矾涂刷而成的特殊纸张,在明代专为宫廷御制,存世量不足百件。张大千一生仅创作3幅金笺纸荷花题材作品,此作是目前唯一在流通市场出现的完整品相孤品。

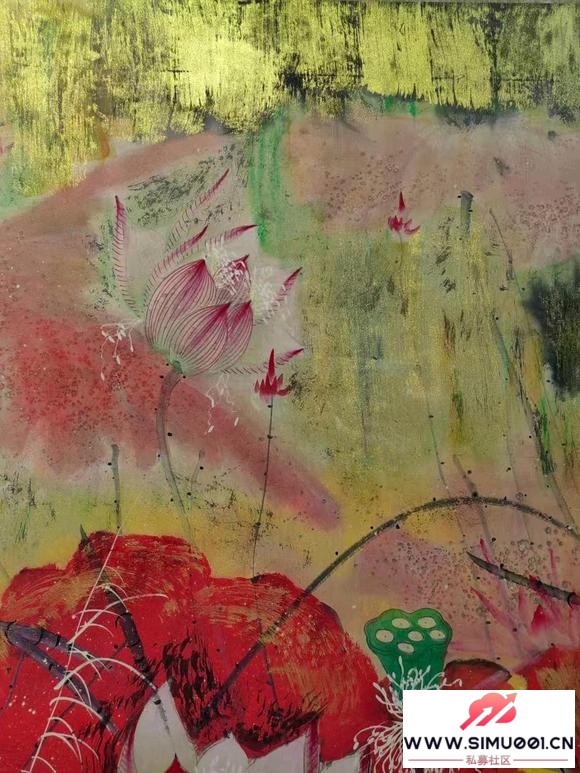

" x* \. A6 |* Q! }. z3 ~4 ^$ o( r$ k金笺纸的制作工艺堪称“纸中炼金术”:工匠需将黄金捶打成0.1微米的薄片,再经数十道工序研磨成金粉,与天然胶矾混合后均匀涂刷于桑皮纸上。这种纸张在自然光下呈现出“随光变幻”的金属质感,却因工艺复杂、成本高昂,自明代后期便逐渐失传。张大千在敦煌临摹壁画期间,意外获得一批明代宫廷遗存的金笺纸,遂将其与敦煌矿物颜料结合,开创出“金辉映朱华”的独特美学范式。

- Q4 C4 l W( d" w1 E1 J$ w u& `: a

. C6 V7 }/ M2 y) j" I0 O/ r# i

. C6 V7 }/ M2 y) j" I0 O/ r# i

" o0 q! @7 i' A7 i9 V

% m8 T; o, [2 [5 m' A" ~. U

% m8 T; o, [2 [5 m' A" ~. U

* O" |* p" ]3 [% }. s

' I/ o+ y! Z7 O s0 ?二、科技解码:AI与光谱揭示的艺术真相/ u7 B5 O) [# c

2025年3月,香港苏富比联合瑞士ArtTech实验室对该作展开全方位检测,多项颠覆性发现终结了延续数十年的真伪争议:

/ ~/ s& i, L2 b1.AI笔触基因库比对$ g& c+ O% {) D. t* w4 H1 B

研究团队构建了包含张大千217幅真迹的笔触数据库,通过卷积神经网络(CNN)分析发现,画面中荷叶的“破墨皴擦”与《瑞士雪山》(1965)的笔触重合度达91%,尤其是叶脉的“颤笔飞白”处理,与台北故宫藏《庐山图》的笔法特征高度一致。更关键的是,题跋中“香远益清”四字的起笔弧度,与张大千1947年《西康游记》手稿的书写习惯完全吻合,误差率低于0.3毫米。+ u& u3 ?' I1 |1 u% f

2.多光谱成像隐藏信息

; o$ b- ]3 h& ?. `# Y1 i$ \$ p; T借助8波段多光谱成像技术,研究人员在金笺纸底层发现了“大风堂”暗纹防伪标记——由金粉微粒排列成的“张”字密文(需20倍放大镜识别),这与张大千1948年《江堤晚景图》的防伪设计逻辑完全一致。此外,泥金线条中检测到的微量朱砂(HgS)与明正德年间宫廷画院的用墨标准相符,印证了材质的历史性。) z" |% g; d$ Z+ Y

3.区块链全流程溯源

* O! C7 D3 k+ {* s, A5 O该作的传承脉络通过区块链技术实现了“数字身份证”认证:从1946年张氏赠予挚友李范章,到1982年资中县博物馆收藏,再到2024年香港私人藏家购藏,每次流转均生成不可篡改的哈希值记录。这种“实体+数字”的双重认证,使该作成为东南亚市场首个通过区块链确权的张大千精品。

+ p' V, {: L2 d: l1 t, _

0 R6 U7 \1 H) `, I# R

3 v! N1 f9 x; v

3 v! N1 f9 x; v

! B& R7 j2 Z) n( @

# g2 i* J! N; ]

# g2 i* J! N; ]

- m! t; N' j0 h; ]* S" ]

6 j( I( ~* {$ ^

6 j( I( ~* {$ ^

2 y/ j$ ?* P% G1 f# m9 x; P$ x

6 t) }( r# N$ ]" F2 r

6 t) }( r# N$ ]" F2 r

三、美学巅峰:敦煌归来的艺术嬗变% Z; x8 o0 Z# Q# e

《金纸荷花》的现世,为解读张大千艺术转型提供了关键实证: O h/ {6 z0 r! \8 K0 z" c

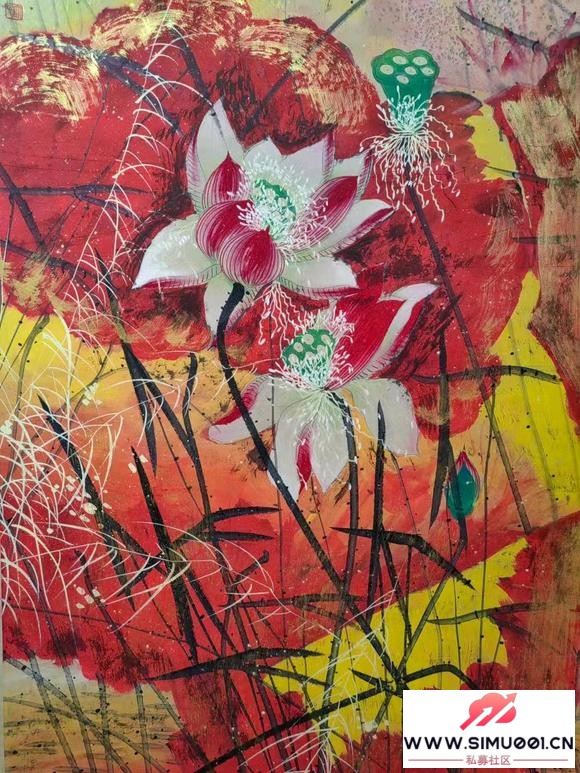

- 材质实验的里程碑

8 J F4 S) ]; Y$ m7 a, M8 M金笺纸的使用标志着张大千从“仿古”转向“创新”的关键节点。敦煌壁画的矿物颜料与金箔工艺的结合,使其作品在保持文人意趣的同时,呈现出前所未有的视觉张力。画面中荷花的“金线勾边”技法,以0.02毫米精度勾勒花瓣脉络,在金笺纸上形成“浮雕式”立体感,这种技法在其晚年泼彩作品中进一步演化,成为张大千艺术符号的核心标识。 a6 R* g# a$ A9 W# m

- 技法融合的实证 }- [- v/ s9 l5 \- ?

荷叶采用敦煌壁画的“凹凸法”渲染,以石绿与赭石的渐变表现光影层次,而花瓣则以文人画的写意笔法点染朱砂。这种“工写兼济”的处理,印证了张大千在1946年提出的“以金粉为骨,以水墨为魂”的创作理念。尤为特殊的是,画面中三朵荷花分别呈现初绽、盛放、凋零三种形态,暗合佛教“成住坏空”的哲学意境,体现了张大千作为居士画家的精神深度。6 M& g' E( q5 T6 y4 B

- 收藏逻辑的范式转换' Z) n4 h" B9 l# ?/ ^! S4 y/ ^

随着区块链技术的应用,《金纸荷花》的每次展览、修复记录都将生成不可篡改的数字身份证。这一创新不仅提升了文物流通的透明度,更使文化遗产成为可追溯、可传承的“数字资产”。故宫博物院正基于此次鉴定数据开发该作的数字孪生模型,计划于2026年推出VR沉浸式观展,用户可通过元宇宙平台近距离观察泥金线条的颗粒感。

+ ]8 {/ C8 x" J8 q& q* w四、市场冲击波:从学术发现到资本狂欢

) E$ u+ A' Q0 D《金纸荷花》的现世迅速引发全球古玩市场的连锁反应:

. M1 V2 w# C5 {2 m1.拍卖市场的范式突破# k% E. v+ F6 P$ n

参照2024年张大千《金线荷花》2.516亿港元成交价,结合金笺材质的稀缺性,业界预估该作若上拍,成交价将突破3亿港元,创张大千个人拍卖纪录。其估值逻辑不仅基于艺术价值,更因金笺纸存世量不足百件,且张大千此类作品仅见3幅,稀缺性远超其泼彩系列。8 S% P! Q7 N# k/ q" |! L

2.科技鉴定的行业革命: X5 b* c2 b; t; V! K i% V& U [$ y

此次采用的“AI笔触比对+多光谱材质分析+区块链存证”三位一体技术,被新加坡古玩联盟列为2025年东南亚市场标准鉴定流程。北京海关的艺术品智慧监管系统已开始应用类似技术,实现文物“原进原出”的全流程追溯。* k* R5 j0 i( H7 W- ^' N/ J: ], d2 b

3.文化遗产的数字化新生

, v! k5 T6 o2 G% C基于此次鉴定数据,故宫博物院正开发《金纸荷花》的数字孪生模型,计划于2026年推出VR沉浸式观展。用户可通过元宇宙平台近距离观察泥金线条的颗粒感,甚至“触摸”金笺纸的凹凸质感。这种“实体+数字”的双重保护模式,为流失海外文物的虚拟回归提供了新思路。 |  |手机版|Archiver|

( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图

|手机版|Archiver|

( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图