103 岁的杨振宁先生溘然长逝,消息传来,全网陷入深切的悲痛与缅怀。这位被物理学家弗里曼戴森誉为 “继爱因斯坦和狄拉克之后,20 世纪物理学的卓越设计师” 的科学巨擘,其离去不仅是世界科学界的重大损失,更让无数国人怅然若失 —— 正如网友所写:“历史书太薄,装不下他的伟大;我们随手一翻,就是他的一生”。

& j& U, T( F. s% K( y4 P+ [' ^

) }5 O: s9 R/ ?9 Z5 }8 H0 c

* P4 B, ]4 ?* v) @0 P M国内外权威媒体纷纷发文追忆,清华园里的缅怀室早已鲜花堆满,连走廊都被寄托哀思的花束填满,无声诉说着这位世纪老人的分量。/ n' o g9 g9 I' ?! S, i

6 L$ v J, e* w% L

( m" F+ {, b j$ K9 k. a10 月 20 日,杨振宁生前好友、全国政协委员王宫保(原名王征)在社交平台透露了令人瞩目的消息:10 月 24 日上午 9 点,杨振宁先生的遗体告别仪式将在北京八宝山革命公墓大礼堂举行。8 h3 Q3 e) s/ M* y& R

8 ]1 N) B# O- l7 i. J$ `" v

0 f9 u; M3 I3 J

0 f9 u; M3 I3 J

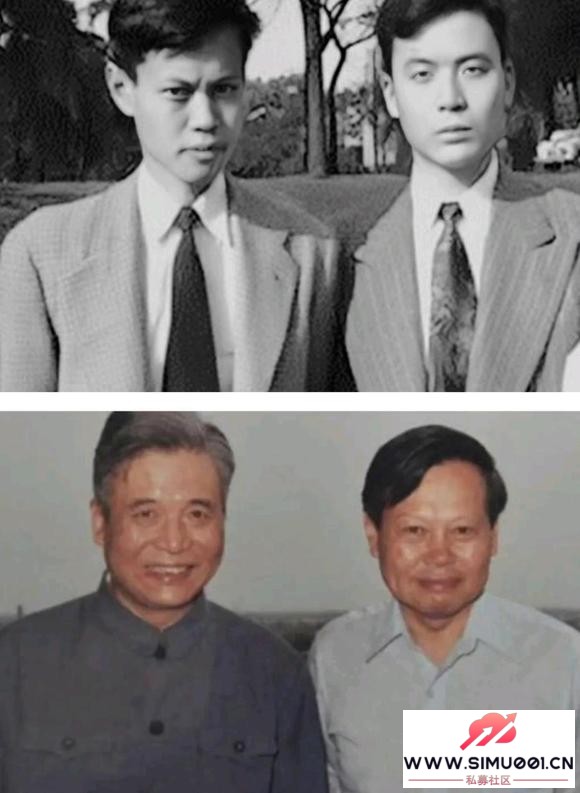

这一消息因发布者与杨家的密切关系而极具可信度,更让无数人想起他与挚友邓稼先的深厚情谊 —— 当年 “两弹元勋” 邓稼先的追悼会同样在八宝山举行,两家本就是清华园的世交,父辈均曾在此执教。若杨振宁先生最终安葬于此,便得以与邓稼先成为 “邻居”,在另一个世界里续写 “共同途” 的科研对话,这份跨越时空的约定,让人心生动容。1 o/ W" g6 @7 J$ l

: {. F" e4 K; |4 o

: B! p1 b, R' N! o* ]这位世纪老人的一生,早已超越了个人传奇,成为科学与家国的双重象征。他的贡献如星辰般璀璨,覆盖科学成就与中国科技发展两大维度,留下了 13 项诺奖级别的科研成果,横跨四大物理学领域。1954 年,他与米尔斯共同提出的 “杨 - 米尔斯规范场论”,成为粒子物理标准模型的数学基础,被视作可与麦克斯韦方程、爱因斯坦广义相对论比肩的基础理论,直接催生了多个诺贝尔奖;1956 年,他与李政道合作提出 “弱相互作用中宇称不守恒” 理论,颠覆了物理学界对对称性的固有认知,仅一年后便斩获诺贝尔物理学奖,创下华人获奖最快纪录,连奥本海默都盛赞其 “为困在黑屋子里的高能物理学家找到了出口”;1967 年的 “杨 - 巴克斯特方程” 更开辟了可积系统研究的新方向,深刻影响着量子计算与弦论领域的发展。9 I4 b2 J# \6 w1 R

3 ?, E6 s# @8 }2 r

) G2 l' O X4 Y& U, V q! Z$ V9 m而他对祖国的深情,从未因岁月流转而褪色。早年因美当局重重阻挠,他未能如愿归国,加入美国国籍曾是 “痛苦的决定”,连父亲临终前都未能完全原谅。但这份家国心从未熄灭:1971 年中美关系解冻,他便以科学家身份率先回国,成为架设中美学术交流桥梁的第一人,掀起华裔学者访华热潮;2003 年,81 岁的他毅然回国定居清华园,将住所命名为 “归根居”,用余生践行 “回家” 的承诺;2017 年,他正式放弃美国国籍,重新恢复中国国籍,直言 “身体里循环着的是中华文化的血液”。

% p5 d3 B* V( F

6 w9 L7 q: `( y

- S. k7 u. q' u7 b回国后的 20 余年里,他从未停下 “铺路” 的脚步。他推动成立清华大学高等研究中心,参照普林斯顿模式打造纯理论研究高地,力排众议引进图灵奖得主姚期智、密码学专家王小云等顶尖人才,甚至为解决人才待遇问题亲自协调基金会补贴。, |4 g2 X5 [+ ?; f+ T2 A

! r. x2 o% \+ d* L; \

! r2 Z j4 j0 E2 D6 P) M v

! r2 Z j4 j0 E2 D6 P) M v

他捐献 100 万美元现金,募集超 1500 万美元资金支持科研,80 多岁仍笔耕不辍,在冷原子与统计物理领域发表 30 多篇 SCI 论文;他将办公室 2000 余件图书、手稿无偿捐赠清华,从给本科生讲课到指导博士生,把培养人才视作 “最看重的使命”。更难能可贵的是,他以首位华人诺奖得主的身份,击碎了 “中国人做不好顶尖科学” 的偏见,正如他自己所说:“我一生最重要的贡献,是帮助中国人增加了自信心”。

6 M3 u9 p6 |1 I. \' @# n. f. p) c. [

2 O/ j; b- b& ^0 N+ r" g6 T

2 O/ j; b- b& ^0 N+ r" g6 T

这位世纪老人曾背负诸多争议,从早年的国籍选择到晚年的婚姻生活,但时间终将真相沉淀:他从未辜负 “家国” 二字,更用一生诠释了 “宁拙毋巧,宁朴毋华” 的治学格言。在百岁寿辰上,他曾对邓稼先的在天之灵深情告白:“我这 50 年,合了你‘共同途’的瞩望,相信你会满意”。如今,他赴八宝山与挚友重逢,那份跨越半世纪的报国初心,已然化作照亮中国科研之路的光。

7 J: z$ y" `7 p% Y# w& ~+ E

, G1 `& }7 \+ f6 K( N

9 V! e9 V' o7 g. z3 L巨星陨落,风范长存。杨振宁先生用一个世纪的生命,既在物理苍穹写下不朽公式,也在家国大地上烙下赤子印记。他的精神,终将如他曾期许的那般,托举起更多凌云之志,守望着民族复兴的 “天大亮”。愿先生一路走好,科学的星空永远记得他的名字。 |  |手机版|Archiver|

( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图

|手机版|Archiver|

( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图